Contents

Einleitung: Das Rätsel der 100 Milliwatt

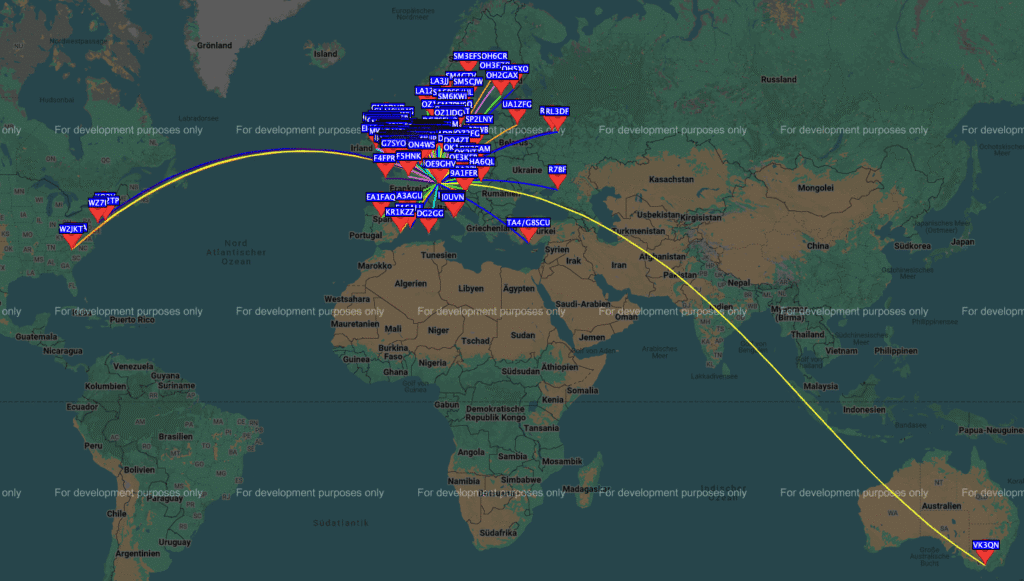

Die Beobachtung ist ebenso faszinierend wie verblüffend: Eine erste Aussendung mit meiner neuen AlexLoop-Antenne, gespeist mit einer Leistung von gerade einmal 100 Milliwatt (100 mW), und die Signale werden auf dem 20-Meter-Band von Stationen empfangen, die Tausende von Kilometern entfernt sind. Auf den ersten Blick scheint dies den Gesetzen der Physik zu widersprechen. Wie kann eine Leistung, die kaum ausreicht, um eine kleine LED zum Leuchten zu bringen, Ozeane und Kontinente überqueren und aus dem allgegenwärtigen Rauschen des Äthers gefischt werden?

Dieser Bericht taucht tief in die Technologie ein, die dieses Phänomen ermöglicht: den Weak Signal Propagation Reporter, kurz WSPR. Es wird die zentrale Frage beantwortet: Wie ist es physikalisch und technisch möglich, dass ein derart schwaches Signal nicht nur detektiert, sondern fehlerfrei dekodiert wird? Darüber hinaus wird dargelegt, warum WSPR das perfekte Werkzeug ist, um die Leistung einer neuen Antenne wie der AlexLoop objektiv und datengestützt zu beurteilen. Die Analyse wird zeigen, dass hinter WSPR keine Magie steckt, sondern eine Meisterleistung der Nachrichtentechnik, die auf der synergistischen Kombination von drei fundamentalen Prinzipien beruht: extremer Energiekonzentration, robuster Fehlerkorrektur und der Maximierung der Energie pro übertragenem Informationssymbol.

1. WSPR: Das globale Flüsternetzwerk und sein Schöpfer

Was ist WSPR? Eine konzeptionelle Einführung

WSPR, ausgesprochen «Whisper» (Flüstern), ist ein Akronym für Weak Signal Propagation Reporter. Es handelt sich um ein digitales Kommunikationsprotokoll und eine zugehörige Software-Suite, die speziell für die Untersuchung von Funkausbreitungspfaden mit extrem geringer Sendeleistung entwickelt wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass WSPR explizit kein Modus für zweiseitige Gespräche (QSOs) ist. Vielmehr fungiert es als ein globales Netzwerk von automatisierten Baken, deren einziger Zweck es ist, zu testen, ob und wie gut eine Funkverbindung zwischen zwei Punkten auf der Erde auf einem bestimmten Frequenzband möglich ist.

Die Implementierung erfolgt in der Regel über die frei verfügbare Software-Suite WSJT-X. Dabei generiert ein Computer über seine Soundkarte ein Audiosignal, das einen Standard-SSB-Transceiver moduliert. Im Empfangsfall digitalisiert die Soundkarte das Audiosignal vom Empfänger, und die Software analysiert es auf WSPR-Signale.

Von den Sternen zum Äther: Ein Porträt von Dr. Joe Taylor, K1JT

Um die Genialität hinter WSPR zu verstehen, muss man seinen Schöpfer kennen: Dr. Joseph Hooton Taylor Jr., Funkamateur mit dem Rufzeichen K1JT. Taylor ist kein gewöhnlicher Programmierer; er ist ein Astrophysiker, der 1993 zusammen mit Russell Hulse den Nobelpreis für Physik erhielt. Ihre Entdeckung eines neuen Pulsar-Typs in einem Doppelsternsystem ermöglichte den ersten indirekten Nachweis von Gravitationswellen, wie sie von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt wurden.

Taylors Interesse am Amateurfunk begann bereits in seiner Jugend und führte ihn letztlich zur Radioastronomie. Die Entwicklung von WSPR und anderen digitalen Modi in der WSJT-Suite ist eine direkte Anwendung der Techniken, die er über Jahrzehnte in seiner wissenschaftlichen Arbeit perfektioniert hat: das Herausfiltern extrem schwacher, periodischer Signale von Pulsaren aus dem tiefen kosmischen Rauschen. Diese Verbindung von astrophysikalischer Forschung und Amateurfunk erklärt die aussergewöhnliche Leistungsfähigkeit und den wissenschaftlichen Charakter des Protokolls.

Das WSPRnet-Ökosystem: Ein globales «Citizen Science»-Projekt

Die wahre Stärke von WSPR liegt in seinem Netzwerk-Aspekt. Jede WSPR-Station, die mit dem Internet verbunden ist, kann ihre Empfangsberichte – sogenannte «Spots» – automatisch in eine zentrale, öffentlich zugängliche Datenbank auf der Webseite WSPRnet.org hochladen. Diese Datenbank aggregiert die Daten von Tausenden von Stationen weltweit und erstellt daraus in Echtzeit eine globale Karte der Funk-Ausbreitungsbedingungen. Auf einen Blick ist ersichtlich, welche Pfade zwischen welchen Kontinenten auf welchen Bändern gerade offen sind.

Dieses System ist mehr als nur ein Werkzeug für Funkamateure; es ist ein Paradebeispiel für partizipative Wissenschaft («Citizen Science»). Die schiere Menge der gesammelten Daten – inzwischen viele Milliarden von Spots – bildet einen unschätzbaren Datensatz über den dynamischen Zustand der Ionosphäre. Forschungseinrichtungen wie das High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) haben WSPR-Daten genutzt, um die Ionosphäre zu modellieren und zu untersuchen. Die Analyse von Anomalien in WSPR-Daten wurde sogar herangezogen, um Hypothesen über den Verbleib des verschollenen Fluges MH370 aufzustellen. Jeder Funkamateur, der mit WSPR sendet oder empfängt, ist somit nicht nur ein Hobbyist, der seine Antenne testet, sondern auch ein Sensor in einem globalen wissenschaftlichen Instrument, das Phänomene untersucht, die weit über den Amateurfunk hinaus von Bedeutung sind.

2. Die Anatomie einer WSPR-Aussendung: Eine technische Tiefenanalyse

Die Effektivität von WSPR beruht auf einem hochoptimierten Protokoll, bei dem jedes Detail auf maximale Effizienz bei minimalem Ressourceneinsatz ausgelegt ist.

Die Nachricht in 50 Bit: Maximale Information auf minimalem Raum

Eine Standard-WSPR-Nachricht übermittelt drei wesentliche Informationen: das Rufzeichen des Senders, seinen Standort in Form eines 4-stelligen Maidenhead-Locators und die Sendeleistung in dBm (Dezibel relativ zu 1 Milliwatt). Diese Informationen werden durch einen ausgeklügelten, verlustfreien Komprimierungsalgorithmus in eine Datenstruktur von nur 50 binären Ziffern (Bits) gepackt. Die Aufteilung dieser 50 Bits ist präzise festgelegt: 28 Bits für das Rufzeichen, 15 Bits für den Locator und 7 Bits für die Leistungsangabe. Für komplexere Rufzeichen (z.B. mit Präfixen) oder genauere 6-stellige Locators verwendet das Protokoll eine Sequenz aus zwei aufeinanderfolgenden Sendungen, um die zusätzlichen Informationen zu übertragen.

Der Zwei-Minuten-Takt: Die entscheidende Rolle der Synchronisation

WSPR-Operationen sind streng an die koordinierte Weltzeit (UTC) gekoppelt und laufen in einem festen Zwei-Minuten-Raster ab. Eine Übertragung beginnt nominell eine oder zwei Sekunden nach dem Beginn einer geraden UTC-Minute (z.B. um 10:00:01 oder 10:02:01 UTC) und dauert exakt 110,6 Sekunden. Die verbleibenden rund 49,4 Sekunden des Zeitfensters werden für den Empfang und die Dekodierung der Signale genutzt.

Diese strikte Zeit-Synchronisation ist mehr als nur ein organisatorisches Mittel zur Vermeidung von Kollisionen. Sie ist ein fundamentaler Bestandteil des Dekodierprozesses. Dem empfangenden Computer wird eine entscheidende Vorab-Information geliefert: «Wenn ein WSPR-Signal vorhanden ist, dann beginnt es genau jetzt und hat eine Dauer von 110,6 Sekunden.» Der Dekodier-Algorithmus muss das Signal nicht blind im riesigen Zeit-Frequenz-Spektrum suchen. Er kann seine Analyse gezielt auf diesen exakt definierten Block konzentrieren und durch mathematische Korrelation nach der bekannten Signalstruktur suchen. Diese zeitliche Eingrenzung reduziert die zu verarbeitende Datenmenge drastisch und ist ein Schlüsselelement, um das Signal aus dem Rauschen zu extrahieren. Eine ungenaue Systemuhr des Senders oder Empfängers mit einer Abweichung von mehr als etwa ±2 Sekunden ist daher einer der häufigsten Gründe für fehlgeschlagene Dekodierungen.

Modulation im Detail: Continuous Phase 4-FSK

WSPR verwendet eine 4-Ton-Frequenzumtastung, bekannt als 4-FSK (Frequency-Shift Keying). Die Information wird durch das Umschalten zwischen vier sehr eng beieinander liegenden Frequenztönen übertragen. Der Frequenzabstand zwischen diesen Tönen ist mit 12000/8192 Hz, was ungefähr 1,4648 Hz entspricht, extrem gering.

Die Rate, mit der zwischen den Tönen umgeschaltet wird (die Baudrate), ist ebenfalls auf ca. 1,4648 Baud festgelegt. Das bedeutet, jedes einzelne Symbol wird für eine Dauer von etwa 0,683 Sekunden (1/1,4648 s) gesendet. Aus diesen Parametern ergibt sich eine bemerkenswert geringe Gesamtbandbreite des Signals von nur etwa 6 Hz. Der Zusatz «Continuous Phase» (kontinuierliche Phase) bedeutet, dass beim Wechsel zwischen den Frequenztönen keine abrupten Phasensprünge auftreten, was die Bandbreite weiter minimiert und das Signal spektral «sauberer» macht.

Tabelle 1: Technische Schlüsselspezifikationen des WSPR-Protokolls

Die folgende Tabelle fasst die technischen Kerndaten des WSPR-Protokolls zusammen und dient als schnelle Referenz.

| Parameter | Spezifikation | Anmerkung |

| Protokollname | Weak Signal Propagation Reporter (WSPR) | Entwickelt von Joe Taylor, K1JT |

| Zeitfenster | 2 Minuten, UTC-synchronisiert | Start auf geraden Minuten (z.B. 10:02:00 UTC) |

| Sendedauer | 110,6 Sekunden | |

| Modulation | Continuous Phase 4-FSK | 4 diskrete Frequenztöne |

| Tonabstand | ca. 1,4648 Hz | Minimiert die Bandbreite |

| Baudrate | ca. 1,4648 Baud | Extrem langsame Datenrate |

| Signalbandbreite | ca. 6 Hz | Dutzende Signale passen in ein 200-Hz-Segment |

| Nachricht (Info) | 50 Bit | 28 (Call), 15 (Locator), 7 (Power) |

| Vorwärtsfehlerkorrektur | Faltungscode, K=32, r=1/2 | Erzeugt 162 Kanalsymbole aus 50 Informationsbits |

| Minimale SNR | ca. -28 dB bis -34 dB (in 2500 Hz BW) | Weit unter der Hörbarkeitsschwelle |

3. Das Geheimnis der schwachen Signale: WSPR-Dekodierung unter der Rauschgrenze

Die Fähigkeit von WSPR, Signale zu dekodieren, die für das menschliche Ohr tief im Rauschen verborgen sind, basiert auf dem perfekten Zusammenspiel von drei nachrichtentechnischen Prinzipien. Jedes für sich ist wirkungsvoll, doch erst ihre Synergie erzeugt die aussergewöhnliche Leistungsfähigkeit des Protokolls.

Prinzip 1 – Konzentrierte Energie: Die Macht der schmalen Bandbreite

Das erste und vielleicht wichtigste Prinzip ist die Konzentration der Sendeenergie in eine extrem schmale Bandbreite. Das Konzept dahinter ist die spektrale Leistungsdichte. Anstatt die Sendeleistung von beispielsweise 100 mW über eine breite Frequenz zu verteilen, wie es bei der Sprachübertragung der Fall ist, wird sie bei WSPR in ein winziges Frequenzfenster von nur 6 Hz «gepresst».

Ein Vergleich verdeutlicht die immense Auswirkung: Ein typisches SSB-Sprachsignal benötigt eine Bandbreite von etwa 2400 Hz. Bei gleicher Sendeleistung ist die Leistungsdichte (Watt pro Hertz) eines WSPR-Signals somit 400-mal höher (2400 Hz/6 Hz=400) als die eines SSB-Signals. Man kann sich dies wie den Unterschied zwischen dem breiten Rauschen eines Wasserfalls und dem schrillen, reinen Ton einer Pfeife vorstellen. Obwohl die Gesamtenergie des Wasserfalls (das Rauschen) weitaus grösser ist, ist die Pfeife (das WSPR-Signal) aufgrund ihrer extremen Frequenzkonzentration deutlich und unmissverständlich wahrnehmbar.

Tabelle 2: Vergleich von Bandbreite und relativer Leistungsdichte

Diese Tabelle quantifiziert den Vorteil der schmalen Bandbreite, indem sie WSPR mit anderen gängigen Amateurfunk-Betriebsarten vergleicht. Die Leistungsdichte wird relativ zu WSPR bei gleicher Sendeleistung dargestellt.

| Betriebsart | Typische Bandbreite (Hz) | Faktor vs. WSPR | Leistungsdichte (relativ zu WSPR) |

| WSPR | 6 | 1x | 100% |

| CW (schnell) | 150 | 25x | 4% |

| PSK31 | 31 | ca. 5x | ca. 20% |

| FT8 | 50 | ca. 8x | ca. 12% |

| SSB (Sprache) | 2400 | 400x | 0,25% |

Prinzip 2 – Robustheit durch Redundanz: Die Rolle der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC)

Das zweite Prinzip ist die massive Anwendung von Redundanz durch eine leistungsstarke Vorwärtsfehlerkorrektur (Forward Error Correction, FEC). Das Konzept des «Coding Gain» besagt, dass durch das Hinzufügen von mathematisch berechneten, redundanten Informationen der Empfänger in die Lage versetzt wird, Fehler, die durch Rauschen oder Fading während der Übertragung entstehen, zu erkennen und zu korrigieren.

WSPR verwendet hierfür einen sehr robusten Faltungscode (non-recursive convolutional code) mit einer aussergewöhnlich langen Constraint-Länge von K=32 und einer Rate von r=1/2. In der Praxis bedeutet dies, dass aus den ursprünglichen 50 Informationsbits durch den Kodierungsprozess insgesamt 162 Kanalsymbole generiert werden. Das übertragene Signal besteht also zu über 69% aus redundanter Information, die ausschliesslich der Fehlersicherung dient.

Die Wahl eines Codes mit einer so langen Constraint-Länge ist eine bewusste Design-Entscheidung. Solche Codes sind so komplex, dass sie nicht mehr mit dem sonst üblichen, hocheffizienten Viterbi-Algorithmus dekodiert werden können. Stattdessen muss ein rechenintensiverer und langsamerer sequentieller Algorithmus verwendet werden. Für einen Baken-Modus wie WSPR, bei dem es nicht auf Echtzeit-Kommunikation ankommt, ist die Dekodiergeschwindigkeit jedoch sekundär. Absolute Priorität hat die Dekodiersicherheit. Die lange Constraint-Länge minimiert die Wahrscheinlichkeit eines unentdeckten Fehlers – also eines «falschen» Spots, bei dem ein falsches Rufzeichen oder ein falscher Standort dekodiert wird – auf ein extrem niedriges Niveau. Dies unterstreicht den wissenschaftlichen Anspruch des Protokolls: Die Integrität der Daten ist wichtiger als die Geschwindigkeit der Verarbeitung.

Prinzip 3 – Energie pro Symbol: Der Vorteil der Langsamkeit

Das dritte Prinzip ist die Maximierung der Energie, die in jedem einzelnen übertragenen Datensymbol steckt. Dies wird durch die extrem langsame Datenrate von nur ca. 1,46 Baud erreicht. Jedes der 162 Symbole wird für eine vergleichsweise lange Zeit von etwa 683 Millisekunden gesendet.

Ein Empfänger funktioniert im Prinzip wie ein Integrator: Er sammelt die Signalenergie über die Zeit. Je länger ein Symbol gesendet wird, desto mehr Energie kann der Empfänger für dieses spezifische Symbol ansammeln. Dadurch hebt sich das Symbol deutlicher vom statistischen Hintergrundrauschen ab und kann sicherer identifiziert werden. In der professionellen Nachrichtentechnik wird dieser Zusammenhang durch das Verhältnis Eb/N0 (Energie pro Bit zu Rauschleistungsdichte) beschrieben. WSPR maximiert die Energie pro übertragenem Bit, indem es die Übertragungszeit drastisch verlängert.

Die Synergie und die Neubewertung der «Rauschgrenze»

Keines dieser Prinzipien allein würde die Leistung von WSPR erklären. Es ist die Synergie aller drei: Die extreme Schmalbandigkeit filtert den grössten Teil des Rauschens von vornherein aus. Die starke Fehlerkorrektur macht das verbleibende, datenreiche Signal widerstandsfähig gegen Störungen. Die langsame Übertragungsrate stellt sicher, dass jedes einzelne Datenelement mit genügend Energie beim Empfänger ankommt, um zuverlässig detektiert zu werden.

Dies führt zu einer wichtigen Klarstellung bezüglich der oft zitierten Fähigkeit, Signale bei einem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von -28 dB oder sogar -34 dB zu dekodieren. Dieser Wert ist immer auf eine Referenzbandbreite von 2500 Hz – die eines typischen SSB-Kanals – bezogen. Die WSPR-Software führt eine extrem scharfe digitale Filterung durch, die nur das 6-Hz-Fenster des Signals betrachtet. Innerhalb dieser winzigen Bandbreite ist das Signal-Rausch-Verhältnis des WSPR-Signals natürlich weitaus besser. Die Aussage «unter der Rauschgrenze» bedeutet also präziser: «unter der Rauschgrenze, die ein menschliches Ohr in einem normalen SSB-Empfänger wahrnehmen würde». Für den Computer-Algorithmus, der nur auf ein 6-Hz-Fenster schaut, liegt das Signal oft deutlich über dem Rauschen in diesem spezifischen Fenster. Dies entmystifiziert den Prozess und übersetzt ihn von scheinbarer Magie in brillantes digitales Signal-Processing.

4. WSPR in der Praxis: Der ultimative Leistungsprüfstand für Ihre Antenne

Vom Gefühl zur Messung: Antennenanalyse als datengestützte Wissenschaft

Traditionelle Methoden zum Testen von Antennen, wie das Führen von QSOs, sind oft subjektiv und von unzähligen, unkontrollierbaren Variablen abhängig: die Gegenstation, deren Ausrüstung, wechselnde Ausbreitungsbedingungen und subjektive Rapporte. WSPR transformiert diesen Prozess in eine objektive, quantitative und wiederholbare Messung. Anstatt auf einen zufälligen Kontakt zu hoffen, sendet man ein standardisiertes Signal, das von einem globalen Netzwerk aus Hunderten, wenn nicht Tausenden von identisch kalibrierten Empfängern – der WSPR-Software – analysiert wird.

Interpretation der WSPRnet-Daten: Was die «Spots» verraten

Die auf WSPRnet.org oder alternativen Plattformen wie wspr.rocks gesammelten Daten bieten eine Fülle von Informationen zur Antennenleistung. Durch Filtern der Datenbank nach dem eigenen Rufzeichen lassen sich wertvolle Rückschlüsse ziehen:

- Abstrahlcharakteristik (DX vs. NVIS): Eine hohe Anzahl von weit entfernten Spots (DX, Distanzen von mehreren tausend Kilometern) bei gleichzeitig wenigen nahen Spots deutet auf einen flachen Abstrahlwinkel der Antenne hin, der für die Weitverkehrskommunikation ideal ist. Umgekehrt deuten viele Spots im nahen bis mittleren Bereich (z.B. bis 1000 km) bei wenigen DX-Spots auf eine NVIS-Charakteristik (Near Vertical Incidence Skywave) hin, also eine steile Abstrahlung, die für die regionale Kommunikation vorteilhaft ist.

- Richtwirkung: Durch die Darstellung der empfangenen Stationen auf einer Azimut-Karte kann die Hauptstrahlrichtung einer Antenne visualisiert werden. Man erkennt objektiv, in welche Himmelsrichtungen die Antenne ihre Energie am effektivsten abstrahlt und wo sich möglicherweise Nullstellen im Diagramm befinden.

- Effizienz und Bandbedingungen: Die schiere Anzahl der empfangenen Spots und die gemeldeten SNR-Werte sind ein direkter Indikator für die Gesamteffizienz des Antennensystems (inklusive Zuleitung und Anpassung) unter den aktuell herrschenden Ausbreitungsbedingungen auf einem bestimmten Band.

Fallstudie – Ihre AlexLoop auf dem 20-Meter-Band

Der eingangs beschriebene Erfolg mit der AlexLoop-Antenne ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer nahezu perfekten Konstellation aus Antenne, Betriebsart und Timing.

- Die Antenne: Die AlexLoop ist eine hocheffiziente, portable magnetische Loop-Antenne, die speziell für den QRP-Betrieb (geringe Leistung) konzipiert wurde. Ihre technischen Daten (Frequenzbereich 7-30 MHz, maximale Leistung 10 Watt in digitalen Modi) passen ideal zu den Anforderungen von WSPR. Magnetische Loops haben einen hohen Gütefaktor (Q-Faktor), was sie sehr effizient, aber auch extrem schmalbandig macht. Für WSPR, das auf einer einzigen, festen Frequenz innerhalb eines 200-Hz-Segments arbeitet, ist diese schmale Bandbreite kein Nachteil, sondern ein Zeichen für geringe Verluste und hohe Effizienz.

- Die Betriebsart: WSPR ist der effizienteste bekannte Modus, um eine minimale Sendeleistung von 100 mW in ein über weite Strecken dekodierbares Signal umzuwandeln.

- Das Band und das Timing: Das 20-Meter-Band (14 MHz) ist das primäre DX-Band im Amateurfunk. Es ist tagsüber fast immer für Weitverbindungen offen, selbst in Phasen geringer Sonnenaktivität. Ein Test am Morgen nutzt zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit das Phänomen der «Greyline»-Ausbreitung. Entlang der Dämmerungszone (dem Terminator), die Tag und Nacht trennt, ist die D-Schicht der Ionosphäre – die tagsüber HF-Signale stark dämpft – noch nicht aktiv oder bereits wieder abgebaut. Gleichzeitig ist die für die Reflexion zuständige F-Schicht bereits ionisiert. Dies schafft für eine kurze Zeit einen «Kanal» mit extrem geringer Dämpfung, der ideal für Low-Power-DX-Verbindungen ist.

Der Erfolg ist also eine Kombination aus optimierter Hardware (AlexLoop), optimierter Software (WSPR) und optimiertem Timing (Ausnutzung eines Greyline-Propagationsfensters auf dem 20-Meter-Band).

Praktische Tipps für systematische Antennentests

Um aussagekräftige und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, sollten Antennentests systematisch durchgeführt werden:

- Für A/B-Vergleiche zweier Antennen sollten die Tests über relativ kurze Zeiträume und unter möglichst identischen Bedingungen (gleiche Tageszeit, stabile solare Bedingungen) stattfinden, um die Variable der sich ändernden Ausbreitungsbedingungen zu minimieren.

- Die wissenschaftlichste Methode besteht darin, zwei identische WSPR-Sender zu verwenden, die gleichzeitig oder abwechselnd auf leicht unterschiedlichen Frequenzen innerhalb des WSPR-Bandes senden. Dies eliminiert die Zeit als Variable fast vollständig.

- Die Analyse sollte sich auf statistisch relevante Metriken konzentrieren, wie die Anzahl der einzigartigen empfangenden Stationen, die maximale erreichte Distanz, die Durchschnittsdistanz und den Mittelwert der gemeldeten SNR-Werte über einen definierten Zeitraum.

Fazit: WSPR – Mehr als nur ein Bakenmodus

Die Fähigkeit, mit 100 Milliwatt globale Reichweiten zu erzielen, ist kein magischer Trick, sondern das Ergebnis einer brillanten und ganzheitlichen Anwendung nachrichtentechnischer Prinzipien. Die einzigartige Kombination aus extremer Schmalbandigkeit, robuster Vorwärtsfehlerkorrektur und einer sehr langsamen Datenrate verleiht WSPR eine Kommunikationseffizienz, die in der Welt des Amateurfunks unübertroffen ist.

WSPR ist jedoch weit mehr als nur ein technisches Werkzeug zur Überprüfung der Antennenfunktion. Es ist ein lebendiges Fenster zur Ionosphäre, ein interaktives Instrument zur persönlichen Weiterbildung in der komplexen Welt der Funkwellenausbreitung und ein wertvoller Beitrag zu einem globalen wissenschaftlichen Projekt. Es befähigt jeden Funkamateur, mit einfachsten Mitteln – wie einer AlexLoop-Antenne und einer Leistung von wenigen Milliwatt – zum Forscher zu werden und die Leistung der eigenen Station auf ein neues, datengestütztes Niveau der Optimierung zu heben.