Contents

I. Einleitung: Die Faszination der Endgespeisten Antenne

A. Einführung in die EFHW

Die endgespeiste Halbwellenantenne, besser bekannt als End-Fed Half-Wave (EFHW), hat sich in der Amateurfunkgemeinschaft zu einer der beliebtesten und vielseitigsten Antennenformen entwickelt. Ihre Popularität verdankt sie einer Kombination aus mechanischer Einfachheit und bemerkenswerter elektrischer Leistungsfähigkeit. Insbesondere für den portablen Einsatz, wie bei SOTA- (Summits on the Air) oder POTA-Aktivierungen (Parks on the Air), sowie bei beengten Platzverhältnissen zu Hause, bietet sie unschätzbare Vorteile. Der entscheidende mechanische Vorteil liegt darin, dass sie nur einen einzigen Aufhängepunkt am Speiseende benötigt, was den Aufbau erheblich vereinfacht. Elektrisch besticht sie durch ihre Fähigkeit, auf mehreren harmonisch verwandten Bändern resonant zu sein, ohne dass dafür komplexe Sperrkreise (Traps) oder Spulen erforderlich sind.

B. Die Zentrale Frage der Anpassung

Trotz ihrer Einfachheit stellt die EFHW-Antenne den Funkamateur vor eine zentrale technische Herausforderung: ihre extrem hohe Fusspunktimpedanz. Während ein klassischer Dipol in der Mitte gespeist wird und dort eine Impedanz aufweist, die nahe an den 50 Ohm eines Standard-Koaxialkabels liegt, wird die EFHW an ihrem Ende gespeist – einem Punkt mit maximaler Spannung und minimalem Strom. Dies resultiert in einer sehr hohen Impedanz, die typischerweise im Bereich von mehreren tausend Ohm liegt. Ein direkter Anschluss an ein 50-Ohm-System würde zu einer massiven Fehlanpassung und extrem hohen Stehwellenverhältnissen (SWR) führen. Die Lösung liegt in der Verwendung eines Impedanztransformators, eines sogenannten Ununs (Unbalanced-to-Unbalanced). Dieser transformiert die hohe Antennenimpedanz auf die benötigten 50 Ohm. Hieraus ergibt sich die Kernfrage dieses Berichts: Welches Transformationsverhältnis ist die bessere Wahl – 1:49 oder 1:64?.

C. Ziel des Berichts

Dieser Bericht zielt darauf ab, eine tiefgehende und datengestützte Analyse zu liefern, die über eine pauschale Empfehlung hinausgeht. Anstatt eine simple «Einheitslösung» zu präsentieren, werden die physikalischen Grundlagen, die praktischen Auswirkungen und die subtilen Kompromisse beider Unun-Varianten beleuchtet. Das Ziel ist es, den Leser zu befähigen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die auf seinen spezifischen Betriebszielen, den geplanten Frequenzbändern und den örtlichen Gegebenheiten basiert.

II. Grundlagen der EFHW-Antenne: Theorie und Praxis

A. Der Halbwellenstrahler im Detail

Um die Funktionsweise einer EFHW-Antenne zu verstehen, ist es hilfreich, sie mit dem klassischen, mittengespeisten Halbwellendipol zu vergleichen. Ein resonanter Halbwellenstrahler weist eine sinusförmige Verteilung von Strom und Spannung entlang seiner Länge auf. In der Mitte des Strahlers, wo ein Dipol gespeist wird, erreicht der Strom sein Maximum, während die Spannung ihr Minimum hat. An den Enden des Drahtes ist die Situation genau umgekehrt: Der Strom nähert sich Null, während die Spannung ihr Maximum erreicht.

Da die EFHW-Antenne an einem dieser hochohmigen Enden gespeist wird, ergeben sich dort sehr hohe Spannungen. Selbst bei geringer Sendeleistung (QRP) können beträchtliche Werte auftreten. Bei einer Leistung von nur 5 Watt und einer angenommenen Impedanz von 3200 Ohm können bereits Spannungen von etwa 112 V anliegen. Bei 100 Watt Sendeleistung und 2500 Ohm können es über 500 V sein. Diese hohen Spannungen sind ein kritischer Faktor bei der Auswahl der Bauteile für den Unun und die Isolatoren.

B. Die Variable Natur der Fusspunktimpedanz

Die theoretische Fusspunktimpedanz einer perfekt im freien Raum aufgehängten EFHW-Antenne wird oft mit Werten zwischen 2000 Ohm und 4000 Ohm angegeben. Einige Quellen nennen einen präziseren theoretischen Wert von 2450 Ohm. In der Praxis ist dieser Wert jedoch keine feste Konstante. Die tatsächliche Impedanz am Speisepunkt wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, was die Anpassung zu einer dynamischen Herausforderung macht :

- Aufbauhöhe über Grund: Die Höhe des Antennendrahtes über dem Erdboden hat einen erheblichen Einfluss auf die Impedanz. Geringere Höhen führen tendenziell zu niedrigeren Impedanzen.

- Umgebungseinflüsse: Die Nähe zu Gebäuden, Bäumen, Stromleitungen und die Leitfähigkeit des Bodens verändern die elektrischen Eigenschaften der Antenne.

- Drahtdurchmesser: Der sogenannte «Schlankheitsgrad» (Verhältnis von Länge zu Durchmesser) des Drahtes spielt eine Rolle. Dickere Drähte neigen zu einer etwas geringeren Impedanz.

- Antennenkonfiguration: Die Form, in der die Antenne aufgehängt wird (z. B. horizontal, als Sloper, Inverted-V oder Inverted-L), beeinflusst die Impedanz und das Abstrahlverhalten maßgeblich.

- Gegengewicht: Die Art und Effektivität des Gegengewichts, sei es ein dedizierter Draht oder der Schirm des Koaxialkabels, ist ein integraler Bestandteil des Antennensystems und beeinflusst die Fußpunktimpedanz.

Die Suche nach einem einzigen, «perfekten» Anpassungsverhältnis ist daher von vornherein zum Scheitern verurteilt. Da die Impedanz je nach Aufbau und Frequenz zwischen 2000 Ohm und 5000 Ohm schwanken kann , kann ein Transformator mit einem festen Verhältnis wie 1:49 (Zielimpedanz 2450 Ohm) oder 1:64 (Zielimpedanz 3200 Ohm) niemals in allen Situationen eine perfekte Anpassung erzielen. Die eigentliche technische Herausforderung besteht darin, jenes Übersetzungsverhältnis zu wählen, das den robustesten und akzeptabelsten Kompromiss für die wahrscheinlichsten Betriebsszenarien bietet. Der Unun ist somit nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines Gesamtsystems, das aus dem Strahler, der Aufbauhöhe, der Umgebung und dem Gegengewicht besteht.

III. Der Unun im Detail: Herzstück der Anpassung

A. Funktionsweise des Breitband-Transformators

Der Unun ist das Herzstück jeder EFHW-Antenne. Er fungiert als Breitband-Hochfrequenztransformator, genauer gesagt als Autotransformator, der die unsymmetrische hohe Impedanz am Antennenende auf die unsymmetrische niedrige Impedanz von 50 Ohm des Koaxialkabels und des Transceivers herabsetzt.

Das grundlegende Prinzip dahinter ist die elektromagnetische Induktion in einem Ferrit-Ringkern. Das entscheidende physikalische Gesetz für das Verständnis der Anpassung ist, dass sich die Impedanz quadratisch zum Windungsverhältnis ändert:

ZpriZsek=(NpriNsek)2

Dabei ist Zsek die Impedanz auf der Sekundärseite (Antennenseite), Zpri die Impedanz auf der Primärseite (Koaxialkabelseite), und Nsek bzw. Npri sind die Windungszahlen der jeweiligen Seiten.

- Ein 1:49 Unun hat ein Windungsverhältnis von 1:7 (da 72=49). Eine gängige Bauweise verwendet 2 Primärwindungen und 14 Sekundärwindungen.

- Ein 1:64 Unun hat ein Windungsverhältnis von 1:8 (da 82=64). Eine typische Konfiguration hat 2 Primärwindungen und 16 Sekundärwindungen.

B. Die Rolle des Kompensationskondensators

Beim Bau oder der Analyse von EFHW-Ununs fällt oft ein kleines Bauteil auf: ein Kondensator von typischerweise 100 pF, der parallel zur Primärwicklung (also über die 50-Ohm-Seite) geschaltet wird. Dieses Bauteil ist für eine echte Breitbandfunktion der Antenne von entscheidender Bedeutung.

Ein realer Transformator ist kein ideales Bauteil. Durch die Wicklungen entstehen parasitäre Effekte, insbesondere eine sogenannte Streu- oder Leckinduktivität. Diese Induktivität ist nicht perfekt an die Sekundärwicklung gekoppelt und beeinträchtigt die Impedanztransformation, vor allem bei höheren Frequenzen. Der parallel geschaltete Kondensator kompensiert diese unerwünschte Leckinduktivität. Messungen zeigen deutlich, dass ohne diesen Kondensator das SWR auf den oberen Bändern wie 15m, 12m und 10m drastisch ansteigt und die Antenne dort unbrauchbar machen kann. Das Weglassen dieses Kondensators verwandelt die Antenne von einem gut funktionierenden Multiband-System in eine Antenne, die nur auf ihrer Grundfrequenz und den tiefen Harmonischen gut funktioniert.

C. Das Ferritkernmaterial: Warum Typ 43 dominiert

Die Wahl des Kernmaterials ist entscheidend für die Effizienz und Belastbarkeit des Ununs. In der Amateurfunkpraxis hat sich für EFHW-Ununs das Ferritmaterial 43 durchgesetzt, oft in Form eines FT240-43 Ringkerns für Leistungen bis zu einigen hundert Watt.

Material 43 ist ein Nickel-Zink-Ferrit (NiZn), das sich durch hervorragende Breitbandeigenschaften im gesamten Kurzwellenbereich auszeichnet. Seine anfängliche relative Permeabilität von circa 800 ermöglicht es, mit einer überschaubaren Anzahl von Windungen die notwendige Induktivität zu erreichen, damit der Transformator über einen weiten Frequenzbereich funktioniert. Es stellt einen bewährten Kompromiss aus Leistung, Verfügbarkeit und Kosten dar und gilt als Industriestandard für diese Anwendung.

Für QRP-Betrieb, wo jedes Milliwatt zählt, könnte jedoch die Effizienz wichtiger sein als die maximale Belastbarkeit. Untersuchungen deuten darauf hin, dass alternative Kerne, wie der Fair-Rite 2643251002 (ebenfalls Material 43, aber mit anderer Geometrie), eine um bis zu 20 % höhere Effizienz aufweisen können, was sich besonders beim Empfang schwacher Signale bemerkbar machen kann. Für den Hochleistungsbetrieb hingegen ist ein grosser Kern wie der FT240-43 unerlässlich, um eine Kernsättigung und übermässige Erwärmung zu vermeiden, die den Transformator zerstören und die Sendeleistung in Wärme statt in Strahlung umwandeln würde.

IV. Der Direkte Vergleich: 1:49 gegen 1:64

A. Theoretische Gegenüberstellung

Die Wahl zwischen den beiden Übersetzungsverhältnissen basiert auf der angestrebten Zielimpedanz:

- 1:49 Unun: Dieses Verhältnis zielt auf eine Antennenimpedanz von 50Ω×49=2450Ω. Dies entspricht sehr gut dem theoretischen Idealwert einer EFHW-Antenne. Es wird durch ein Windungsverhältnis von 1:7 realisiert, beispielsweise mit 2 Primär- und 14 Sekundärwindungen.

- 1:64 Unun: Dieses Verhältnis zielt auf eine höhere Impedanz von 50Ω×64=3200Ω. Es wird durch ein Windungsverhältnis von 1:8 realisiert, typischerweise mit 2 Primär- und 16 Sekundärwindungen. Diese Wahl wird getroffen, wenn erwartet wird, dass die reale Impedanz der Antenne aufgrund der Aufbauumgebung höher als der Idealwert ist.

B. Praktische Auswirkungen auf das Stehwellenverhältnis (SWR)

In vielen praktischen Anwendungen, insbesondere auf den Bändern von 40m bis 10m, sind die Unterschiede im SWR zwischen einem 1:49 und einem 1:64 Unun oft marginal und werden stark von der jeweiligen Installationsumgebung überlagert. Ein Experiment, bei dem ein für einen 1:64 Unun zugeschnittener Draht testweise mit einem 1:49 Unun betrieben wurde, zeigte immer noch ein hervorragendes SWR auf mehreren Bändern, was die Fehlertoleranz des Systems unterstreicht.

Der signifikanteste Unterschied zeigt sich jedoch auf dem 80-Meter-Band. Eine EFHW-Antenne für 80m verhält sich wie ein Schwingkreis mit hoher Güte (hohem Q-Faktor). Dies führt zu einer sehr «spitzen» Resonanzkurve, was bedeutet, dass das SWR nur über einen sehr schmalen Frequenzbereich von oft nur 80 bis 100 kHz optimal ist. Für Funkamateure, die das gesamte Band nutzen möchten, ist dies unpraktisch.

Hier spielt der 1:64 Unun seinen entscheidenden Vorteil aus. Durch die leichte Fehlanpassung an die theoretische Impedanz wird die Güte des Gesamtsystems leicht reduziert. Das Ergebnis ist eine flachere SWR-Kurve, die sich über einen breiteren Frequenzbereich erstreckt. Zwar mag der minimal erreichbare SWR-Wert etwas höher sein (z. B. 1.3:1 statt 1.1:1), aber das SWR bleibt über einen deutlich grösseren Teil des 80m-Bandes unter einem akzeptablen Wert von 2:1, was den Betrieb ohne externen Antennentuner ermöglicht. Dies ist ein klassischer technischer Kompromiss: Man opfert Perfektion an einem einzigen Punkt zugunsten einer besseren Nutzbarkeit über einen breiteren Bereich.

C. Effizienz, Verluste und die «SWR-Falle»

Einer der wichtigsten Punkte beim Vergleich von Antennensystemen ist die Erkenntnis, dass ein niedriges SWR nicht zwangsläufig eine hohe Effizienz bedeutet. Ein Transformator mit hohen internen Verlusten kann sich wie ein Dämpfungsglied verhalten. Er absorbiert einen Teil der Sendeleistung und wandelt sie in Wärme um. Gleichzeitig absorbiert er auch die von der Antenne reflektierte Leistung. Für das SWR-Messgerät am Transceiver sieht es so aus, als ob nur wenig Leistung reflektiert wird, was zu einem trügerisch guten SWR-Wert führt.

Diese Verluste im Transformator sind stark frequenzabhängig. Bei Ferritmaterial 43 ist die Effizienz um 7 MHz am höchsten. Zu höheren Frequenzen hin nehmen die Verluste zu. Auf 15m und 10m können die Einfügungsverluste eines typischen EFHW-Ununs 3 dB oder mehr erreichen, was einem Verlust von 50 % der Sendeleistung entspricht, bevor diese überhaupt den Antennendraht erreicht. Ein Funkamateur könnte also basierend auf einem SWR von 1.2:1 auf 10m annehmen, seine Antenne sei perfekt, während der Unun in Wirklichkeit die Hälfte der Leistung verheizt.

Es gibt keine Belege dafür, dass es einen signifikanten Effizienzunterschied zwischen einem gut gebauten 1:49 und einem 1:64 Unun gibt. Die Verluste sind primär eine Funktion des Kernmaterials, der Frequenz und der Bauqualität, nicht des spezifischen Übersetzungsverhältnisses.

Tabelle 1: Vergleichende Übersicht: 1:49 vs. 1:64 Unun

| Merkmal | 1:49 Unun | 1:64 Unun |

| Impedanzverhältnis | 1:49 | 1:64 |

| Windungsverhältnis | 1:7 (z.B. 2:14) | 1:8 (z.B. 2:16) |

| Zielimpedanz | ca. 2450 Ohm | ca. 3200 Ohm |

| Idealer Anwendungsfall | Allround-Multiband-Antennen (40m-10m), Standardkonfigurationen | Antennen mit bekanntermassen höherer Impedanz; Optimierung der Bandbreite auf 80m |

| Vorteil | Passt gut zur theoretischen Impedanz, sehr verbreitet und bewährt. | Kann eine bessere Anpassung bei höherer Impedanz bieten, verbreitert die nutzbare SWR-Kurve auf 80m. |

| Nachteil | Kann bei hoher Impedanz zu einem höheren SWR führen. | Kann bei niedrigerer Impedanz zu einem höheren SWR führen (leichte Fehlanpassung). |

V. Bauanleitungen für den Praktiker

Die folgenden Anleitungen beschreiben den Bau beider Unun-Varianten auf Basis eines FT240-43 Ringkerns, der für Leistungen bis ca. 300-500 Watt geeignet ist.

A. Bau eines 1:49 Ununs (2:14 Windungen auf FT240-43)

- Materialliste:

- 1x Ringkern Amidon FT240-43

- ca. 1.5 m Kupferlackdraht (ca. 1.5 mm Durchmesser / 14-16 AWG)

- 1x Keramikkondensator 100 pF / 2 kV

- 1x SO-239 Einbaubuchse (PL-Buchse)

- 1x wetterfestes Gehäuse (z. B. Polycarbonat, IP65)

- Edelstahlschrauben, Muttern und Kabelschuhe für die Anschlüsse

- Vorbereitung:

- Der Ringkern kann optional mit Glasgewebe-Isolierband umwickelt werden, um die Lackisolierung des Drahtes vor scharfen Kanten zu schützen.

- Schneiden Sie zwei Stücke Kupferlackdraht ab.

- Wickeltechnik (Verdrillte Methode):

- Nehmen Sie zwei Drähte und verdrillen Sie diese auf einer Länge von ca. 20-25 cm fest miteinander. Dies bildet die kombinierte Primär- und den Anfang der Sekundärwicklung.

- Wickeln Sie dieses verdrillte Drahtpaar zwei Mal durch den Kern. Jede Durchführung durch die Mitte zählt als eine Windung.

- Entdrillen Sie nun die Enden. Ein Draht ist die fertige Primärwicklung. Der andere Draht ist der Anfang der Sekundärwicklung.

- Nehmen Sie den längeren Draht (Sekundärwicklung) und wickeln Sie weitere 12 Windungen in der gleichen Richtung um den Kern. Insgesamt hat die Sekundärwicklung nun 2+12=14 Windungen. Verteilen Sie die Wicklungen gleichmässig um den Kern.

- Verdrahtung:

- Das Ende der Primärwicklung (der kurze Draht nach den 2 verdrillten Windungen) wird an den Innenleiter der SO-239 Buchse gelötet.

- Der Anfang der Wicklung (der Punkt, an dem beide Drähte verdrillt beginnen) wird mit der Masse der SO-239 Buchse verbunden (am Gehäuseflansch).

- Das Ende der Sekundärwicklung (nach 14 Windungen) wird zum externen Antennenanschluss geführt.

- Der 100-pF-Kondensator wird parallel zur Primärwicklung geschaltet, also zwischen den Innenleiter und die Masse der SO-239 Buchse.

B. Bau eines 1:64 Ununs (2:16 Windungen auf FT240-43)

Der Bau eines 1:64 Ununs ist nahezu identisch mit dem des 1:49 Ununs. Die Materialliste und die Vorbereitungsschritte bleiben gleich.

- Wickeltechnik:

- Führen Sie die Schritte 1-3 der 1:49-Anleitung exakt gleich aus (2 verdrillte Windungen).

- Nehmen Sie den längeren Draht (Sekundärwicklung) und wickeln Sie weitere 14 Windungen in der gleichen Richtung um den Kern.

- Die Sekundärwicklung hat nun eine Gesamtzahl von 2+14=16 Windungen. Dies ergibt das für 1:64 erforderliche Windungsverhältnis von 2:16 bzw. 1:8.

- Verdrahtung: Die Verdrahtung ist identisch mit der des 1:49 Ununs.

VI. Abstimmung, Betrieb und Optimierung der EFHW-Antenne

A. Berechnung und Abstimmung der Drahtlänge

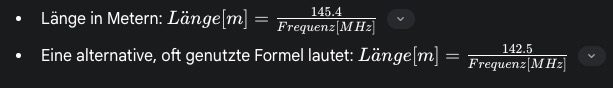

Die Länge des Antennendrahtes bestimmt die Grundresonanzfrequenz. Eine gute Ausgangsbasis für die Berechnung der Länge bieten folgende Formeln, die bereits einen Verkürzungsfaktor berücksichtigen:

Der wichtigste praktische Hinweis lautet: Schneiden Sie den Draht immer etwas länger ab als berechnet! Es ist wesentlich einfacher, den Draht schrittweise zu kürzen, um die Resonanzfrequenz zu erhöhen, als einen zu kurzen Draht wieder zu verlängern. Die finale Abstimmung muss unbedingt in der endgültigen Aufbauhöhe und -konfiguration erfolgen, da die Umgebung, wie bereits erwähnt, einen starken Einfluss auf die Resonanz hat.

Tabelle 2: Ungefähre Drahtlängen für Multiband-EFHW-Antennen

| Grundfrequenz / Bänder | Ungefähre Drahtlänge | Harmonische Bänder (ohne Tuner) |

| 80m (3.6 MHz) / 80-10m | ca. 40.4 Meter | 40m, 20m, (17m), 15m, (12m), 10m |

| 40m (7.1 MHz) / 40-10m | ca. 20.5 Meter | 20m, 15m, 10m |

| 30m (10.1 MHz) / Monoband | ca. 14.4 Meter | (Primär Monoband) |

| 20m (14.2 MHz) / 20/10m | ca. 10.2 Meter | 10m |

B. Die Rolle des Gegengewichts und der Mantelwellensperre

Eine häufige Quelle von Missverständnissen bei der EFHW ist das Gegengewicht. Da die Antenne unsymmetrisch gespeist wird, benötigt sie einen zweiten «Pol», gegen den sie arbeiten kann. In den meisten EFHW-Konfigurationen übernimmt der Schirm des Koaxialkabels diese Funktion. Eine Länge von 2 bis 3 Metern Koaxialkabel reicht oft schon aus, um als effektives Gegengewicht zu dienen. Alternativ kann ein separater Gegengewichtsdraht mit einer Länge von etwa 0.05 Wellenlängen (

0.05λ) der niedrigsten Betriebsfrequenz am Masseanschluss des Ununs befestigt werden.

Da der Koax-Schirm nun Teil des strahlenden Systems ist, können unerwünschte Hochfrequenzströme auf der Außenseite des Kabels zurück in Richtung Funkgerät fließen. Diese sogenannten Mantelwellen können zu Störungen in anderen Geräten und zu «RF in the shack» führen, also zu Hochfrequenz im Funkraum, die zu Verbrennungen an Mikrofonen oder Morsetasten führen kann.

Die effektivste Lösung zur Unterdrückung dieser Mantelwellen ist eine Mantelwellensperre (Common Mode Choke). Dies ist im Grunde ein 1:1 Strombalun, der einige Meter vom Unun entfernt in die Koaxialleitung eingefügt wird. Er blockiert die unerwünschten Gleichtaktströme auf dem Schirm, lässt aber das eigentliche Sendesignal im Inneren des Kabels ungestört passieren. Der Einsatz einer Mantelwellensperre wird für einen sauberen und störungsfreien Betrieb dringend empfohlen.

VII. Fazit und Empfehlung: Welche Wahl ist die Bessere?

Nach eingehender Analyse der theoretischen Grundlagen, praktischen Messungen und Erfahrungsberichte lässt sich die Frage «1:49 oder 1:64?» nicht mit einem einfachen «besser» oder «schlechter» beantworten. Die optimale Wahl ist situativ und hängt von den Prioritäten des Betreibers ab.

A. Synthese der Ergebnisse

Die Kernpunkte der Untersuchung sind: Die Fusspunktimpedanz einer EFHW ist keine feste Grösse, sondern variabel. Die Wahl des Ununs ist ein Kompromiss, um diese variable Impedanz bestmöglich an 50 Ohm anzupassen. Ein niedriges SWR ist kein alleiniger Indikator für eine leistungsfähige Antenne; die Verluste im Transformator, besonders auf hohen Frequenzen, müssen berücksichtigt werden. Der signifikanteste Unterschied zwischen den beiden Unun-Typen liegt in ihrem Verhalten auf dem 80m-Band.

B. Empfehlung für den 1:49 Unun

Der universelle Allrounder. Für die grosse Mehrheit der Funkamateure, deren Fokus auf dem Multiband-Betrieb von 40m bis 10m liegt, ist der 1:49 Unun die empfohlene Wahl.

Warum? Er ist auf die theoretische Impedanz von 2450 Ohm ausgelegt, was in den meisten Standardaufbauten eine sehr gute Anpassung über viele Bänder hinweg ermöglicht. Er ist die am weitesten verbreitete und am besten dokumentierte Variante und bietet eine robuste, fehlertolerante Leistung für den allgemeinen Gebrauch. Er ist die sicherste und bewährteste Wahl für den Einstieg und den Allround-Betrieb.

C. Empfehlung für den 1:64 Unun

Die Wahl des Spezialisten. Der 1:64 Unun ist die überlegene Wahl für Betreiber mit zwei spezifischen Zielen:

- Priorität auf dem 80-Meter-Band: Wer primär auf 80m aktiv ist und dort eine möglichst grosse nutzbare Bandbreite ohne den Einsatz eines externen Tuners wünscht, profitiert von der flacheren SWR-Kurve, die der 1:64 Unun ermöglicht.

- Bekannt hohe Impedanz: Wenn die Antenne permanent in einer Umgebung installiert ist, die bekanntermassen zu einer hohen Fusspunktimpedanz führt (z. B. sehr niedrig über dem Boden oder in unmittelbarer Nähe zu dämpfenden Objekten), kann der 1:64 Unun eine bessere Anpassung bieten.

D. Abschliessende Gedanken

Der Bau und die Optimierung einer Antenne bleiben ein faszinierender Prozess des Experimentierens. Ein gutes Stehwellenverhältnis ist ein wichtiger erster Schritt, aber nicht das Endziel. Wahre Optimierung berücksichtigt die Effizienz des Gesamtsystems, die gewünschte Bandbreite und die spezifischen Betriebsbedingungen. Die Wahl des Ununs ist ein entscheidender Baustein in diesem System. Mit dem hier vermittelten Wissen kann jeder Funkamateur eine fundierte Entscheidung treffen, um eine EFHW-Antenne zu bauen, die optimal auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist.